Enquête I Après les coups d’Etat au Mali puis au Burkina Faso, le putsch qui a renversé le président du Niger, Mohamed Bazoum, le 26 juillet, contraint Paris à revoir de fond en comble les conditions de sa présence dans la région. La France est rejetée dans ce qu’elle considérait jadis comme son « pré carré ».

Au Sahel, les mêmes scènes semblent se répéter d’un pays à l’autre. Celles de milliers de civils scandant, sous les fenêtres des ambassades ou aux portes des bases militaires françaises, des slogans dénonçant le « néocolonialisme » de la France et réclamant le départ des troupes tricolores stationnées sur leur territoire. Bamako, Ouagadougou, hier. Niamey, depuis le coup d’Etat du 26 juillet. Demain, N’Djamena ou Dakar ? La tentation est grande d’établir un parallèle entre les situations de ces Etats, qui ont en commun d’évoluer dans ce que l’on appelait communément le « pré carré » de la France en Afrique, délimité par ses anciennes colonies, et où l’ancien colonisateur n’est plus le bienvenu.

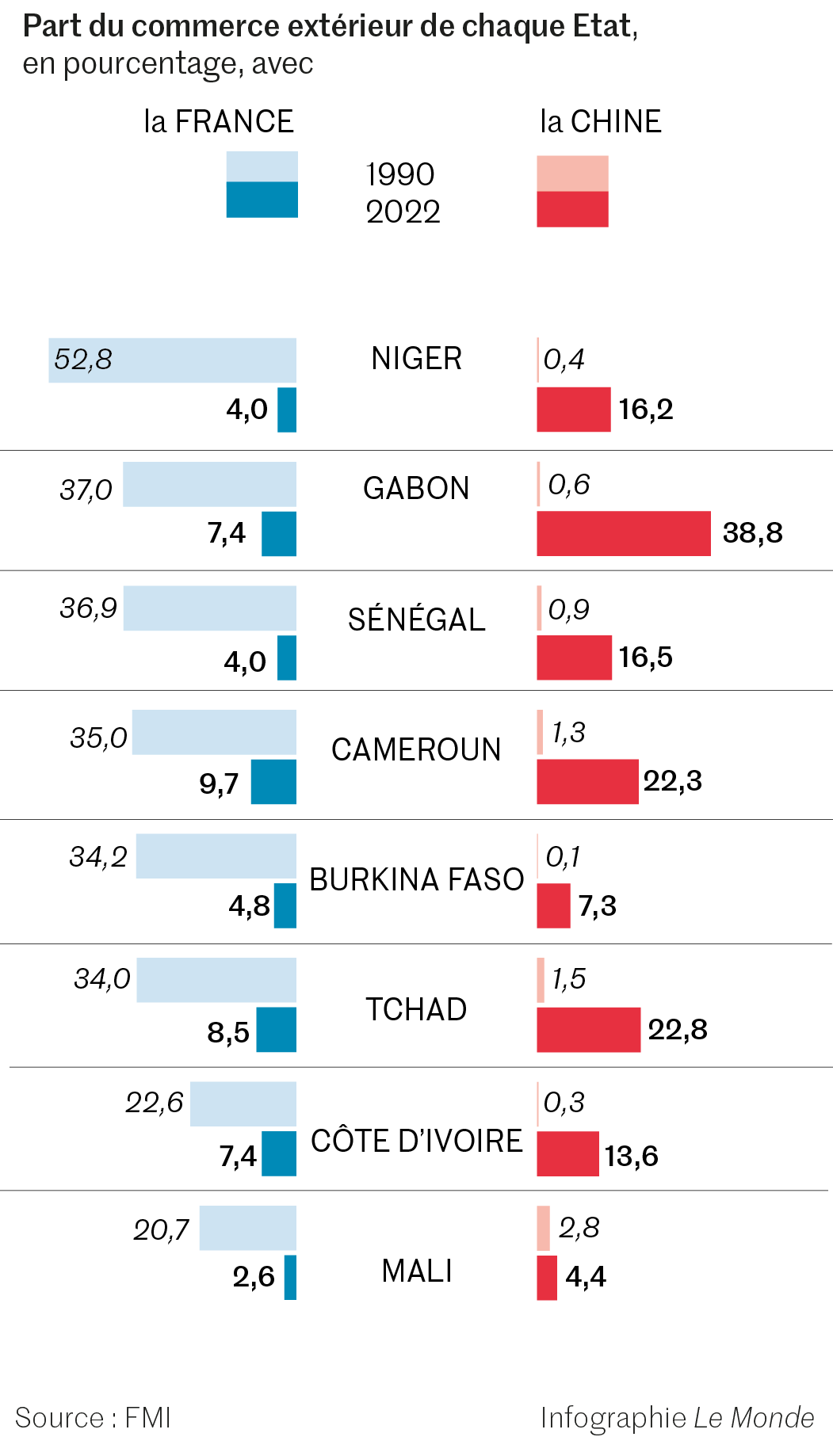

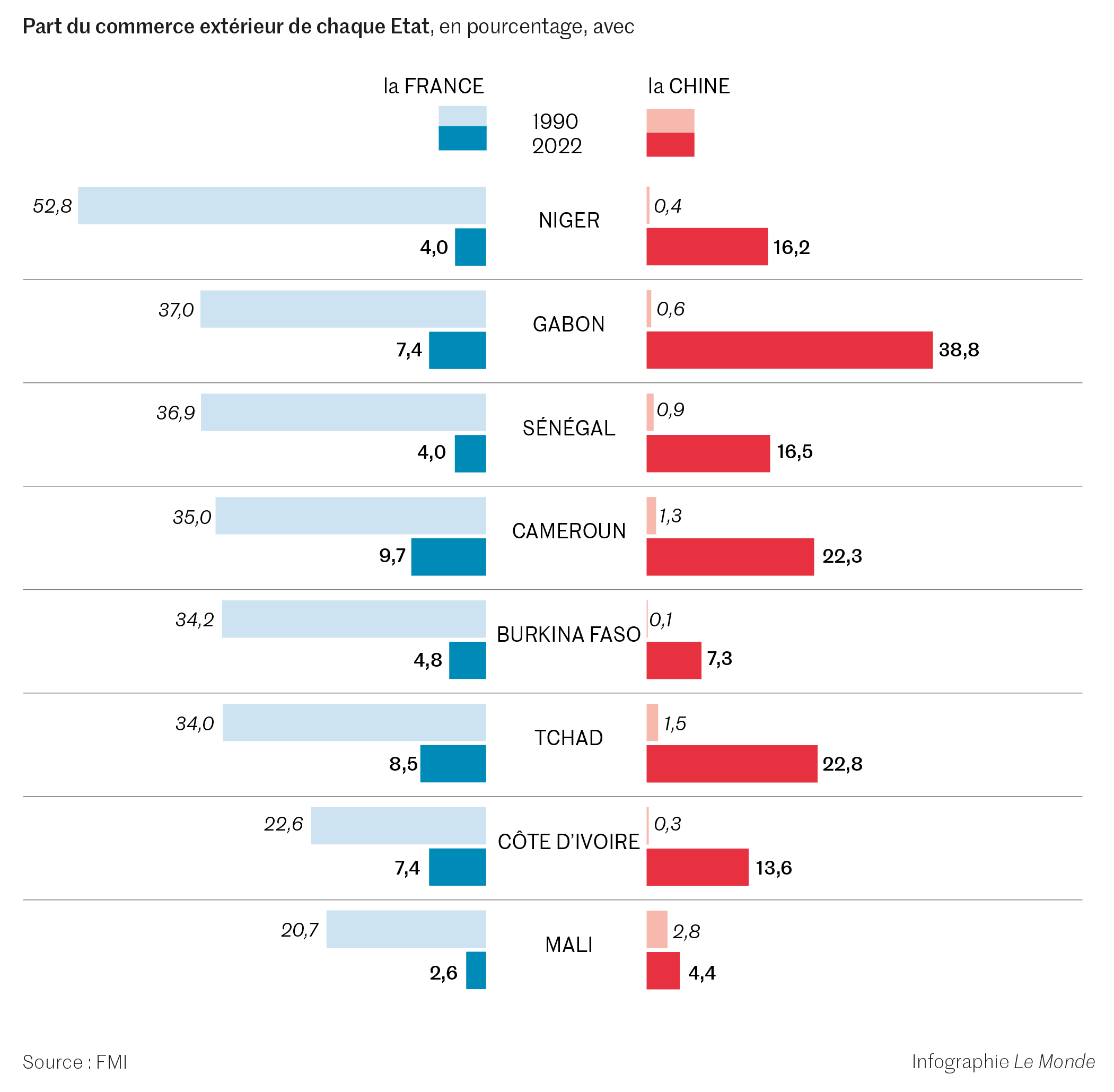

La refondation des relations avec le continent africain, autoproclamée à Paris depuis des décennies, n’a abouti, à ce jour, qu’à un résultat confus. Lestés du poids d’un passé colonial difficilement assumé, plombés par les années qui ont suivi les indépendances africaines du début des années 1960, marquées du sceau de la « Françafrique » – période de connivence et d’ingérence auprès de régimes illégitimes –, politiques, diplomates et militaires français apparaissent déstabilisés. Ils sont écartelés entre le souvenir d’une puissance révolue et leur incompréhension de sociétés africaines en mouvement, travaillées par de nouveaux acteurs politiques et religieux, pour lesquels Paris est un bouc émissaire commode.

Une recette éprouvée

La France est décriée comme prédatrice économique par toute une génération et comme porteuse de valeurs occidentales honnies par des groupes islamiques orthodoxes et radicaux. Ces derniers ne sont pas nécessairement djihadistes, mais ils rejettent le modèle politique et social en vigueur depuis les indépendances, se nourrissant des faiblesses, des faillites économiques et des compromissions des Etats dans lesquels ils évoluent.

Dès sa prise de pouvoir, le 26 juillet, la junte nigérienne, suivant la recette éprouvée des précédents putschs au Sahel – au Mali en août 2020, au Burkina Faso en janvier 2022 –, a enclenché une procédure unilatérale de divorce avec son allié dans la lutte contre les groupes armés évoluant dans la nébuleuse de l’organisation Etat islamique ou celle d’Al-Qaida. Les accords de défense liant les deux pays et les autres traités encadrant la présence des quelque 1 500 soldats français déployés au Niger ont été dénoncés. Niamey exige leur départ immédiat. L’ambassadeur de France a été déclaré persona non grata. La diffusion de Radio France internationale (RFI) et de France 24, assimilées à la « voix de la France », a été suspendue.

La présence française dans la zone sahélo-saharienne

Une présence de plus en plus contestée dans les Etats

Une présence de plus en plus contestée dans les Etatsoù des putschs ont eu lieu

Des putschs attisés par l'appétit de nouvelles puissances

Des putschs attisés par l'appétit de nouvelles puissances

Source : Acled ; ICG ; Diploweb.com ; Rhipto ; FMI ; Hérodote n° 172, La Découverte, 2019 ; ministère des armées ; Centre d’études stratégiques de l’Afrique ; C. Grataloup, P. Boucheron, Atlas historique mondial, Les Arènes, 2019 ; USGS ; FMI

Infographie Le Monde : Julie Cassotti, Francesca Fattori, Véronique Malécot et Delphine Papin

Pour l’instant, Paris fait de la résistance. A ses yeux, il n’y a à Niamey qu’un seul pouvoir légitime, issu d’une élection présidentielle démocratique organisée début 2021, celui de Mohamed Bazoum. Au Niger, « notre politique est simple », soutenait, le 28 août, le président Emmanuel Macron, lors de la conférence annuelle des ambassadeurs, à l’Elysée : « On ne reconnaît pas les putschistes, on soutient un président qui n’a pas démissionné, au côté duquel nous restons engagés. Et nous soutenons une solution diplomatique ou militaire de la Cedeao [Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest], quand elle le décidera. » Les ordres de la junte sont ainsi jugés illégaux et donc irrecevables.

Combien de temps les autorités françaises pourront-elles maintenir cette ligne ? Certes, à la différence de ses anciens homologues malien et burkinabé, le président élu refuse toujours de démissionner, malgré les pressions des putschistes. Pourtant, six semaines après le coup de force, Mohamed Bazoum était encore retenu prisonnier, avec sa femme et son fils, dans sa résidence, sans eau ni électricité, semble-t-il. Otages, ils vivent sous la menace des unités séditieuses de la garde présidentielle, dont l’ancien commandant en chef, Abdourahamane Tiani, dirige aujourd’hui la junte. Celle-ci a nommé un nouveau gouvernement.

A l’exception des juntes malienne et burkinabée, personne n’a reconnu ce nouveau pouvoir. Tous les autres réclament le « retour à l’ordre constitutionnel ». Par la voie diplomatique ou à l’issue d’une intervention militaire, comme menace de le faire la Cedeao, l’organisation sous-régionale ? Immédiatement ou après une période dite « de transition vers un pouvoir civil » ? Avec ou sans Mohamed Bazoum ? Les questions sont nombreuses, autant que les scénarios imaginés dans les chancelleries et les états-majors des armées concernées.

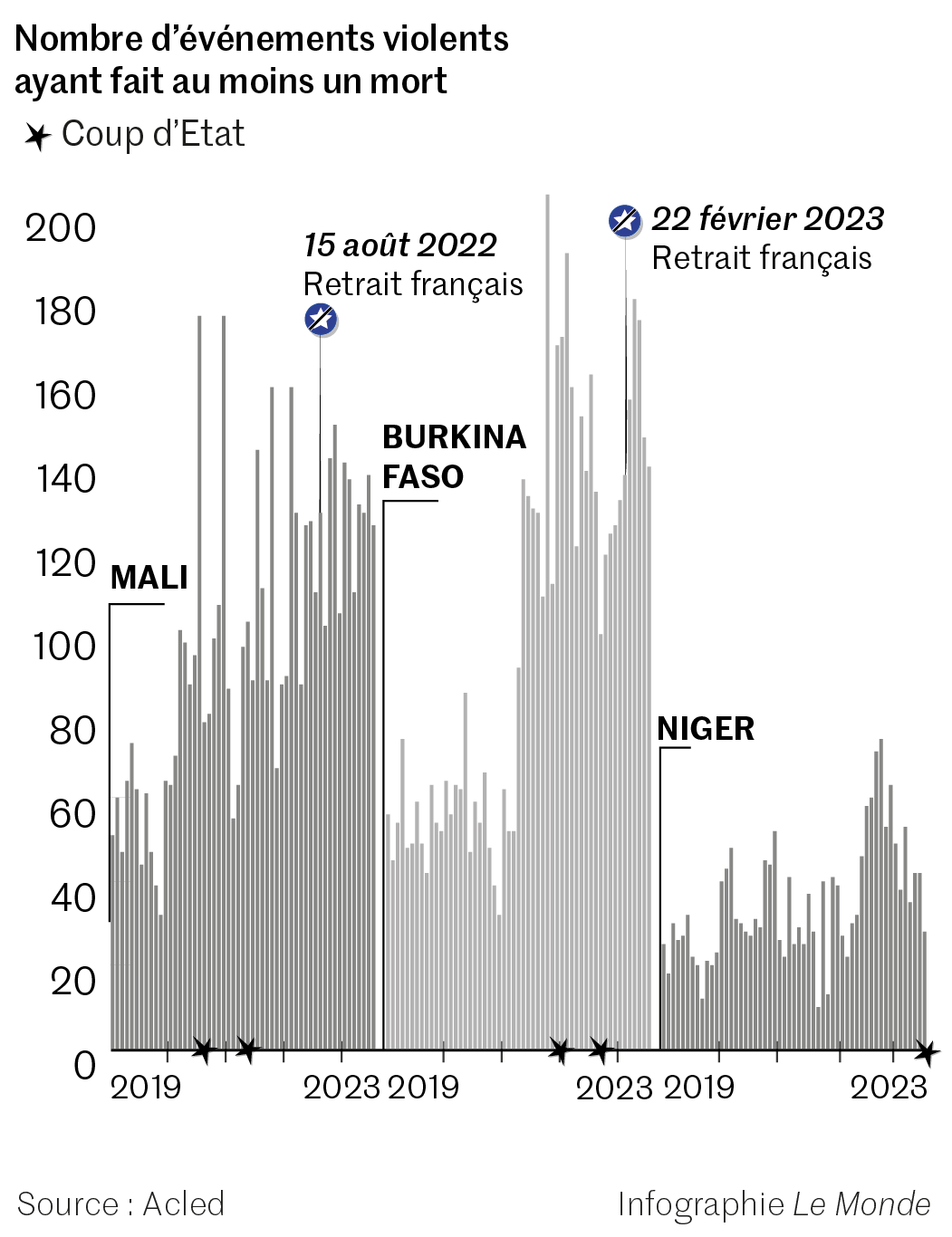

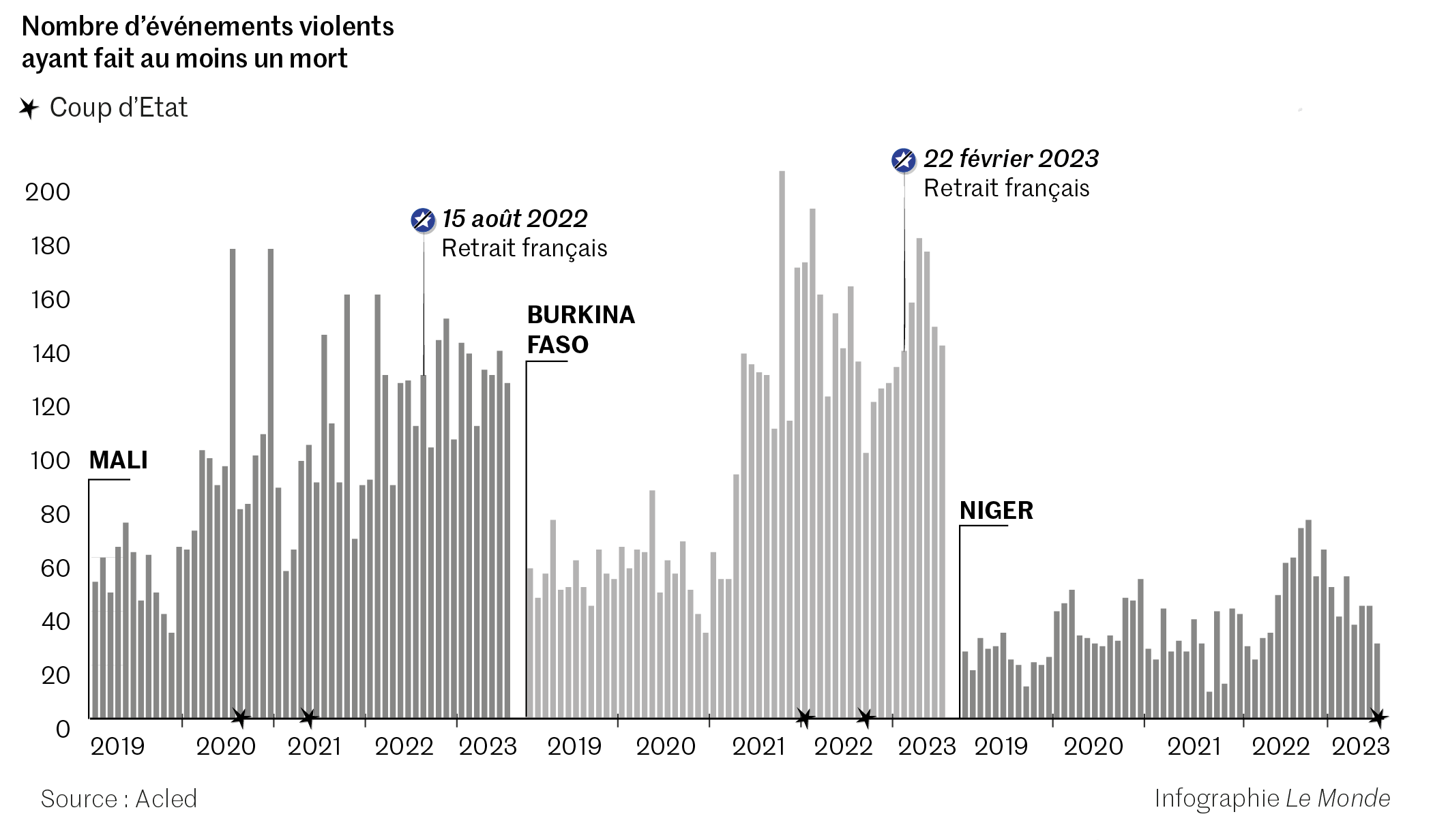

Une chose cependant paraît certaine : le Niger sera bien le cadre d’un redimensionnement de la politique de la France en Afrique, lequel ne sera pas celui qu’elle avait imaginé. Après avoir quitté ses casernes au Mali, en août 2022, et au Burkina Faso, en février, l’armée française avait redéployé une partie de ses effectifs au Niger. Cette présence se voulait plus discrète, plus légère (1 500 hommes, contre 5 000 déployés pendant l’opération « Barkhane », à partir d’août 2014) et plus opérationnelle. Plus coopérative et formatrice, également, avec l’armée nigérienne. Dans les pays voisins, on avait reproché aux militaires français de mener leur guerre en solitaires, sans en informer leurs homologues. Au début de l’été, les autorités nigériennes et françaises vantaient le bilan de cette nouvelle approche. Une baisse des violences sur le terrain avait été observée par les observateurs indépendants de l’ONG Armed Conflict Location and Event Data Project.

Pourtant, les soldats français risquent de devoir plier bagage plus vite que prévu. Et il faudra, à Paris, trouver les éléments de langage qui permettront, après les départs précipités du Mali et du Burkina Faso, de laisser croire qu’il s’agit d’un retrait en bonne et due forme et non d’une nouvelle débâcle. Car l’heure ne semble pas (encore) à l’autocritique. Devant les diplomates français, Emmanuel Macron déclarait encore que « parler de défaite de [l’opération] “Barkhane”, c’est reprendre les arguments de l’ennemi, c’est desservir tout le monde, c’est rendre un drôle d’hommage à nos militaires ».

Commentaire