Accusés d’inonder les supermarchés avec des tomates à bas prix, les professionnels marocains plaident le respect d’un accord de libre-échange « très strict ».

Par Alexandre Aublanc

Elles sont devenues le symbole de la « concurrence déloyale » dont les agriculteurs français se disent victimes. Des tomates marocaines ont été déversées, par milliers, ces dernières semaines sur les parkings des supermarchés de l’Hexagone, accusées d’être surreprésentées dans les rayons à des tarifs très bas. Des prix qui s’expliquent, selon l’Association des producteurs de tomates et de concombres de France, par le très faible coût de la main-d’œuvre locale et l’exemption des tarifs douaniers, liée à l’accord de libre-échange signé en 2012 entre le royaume et l’Union européenne.

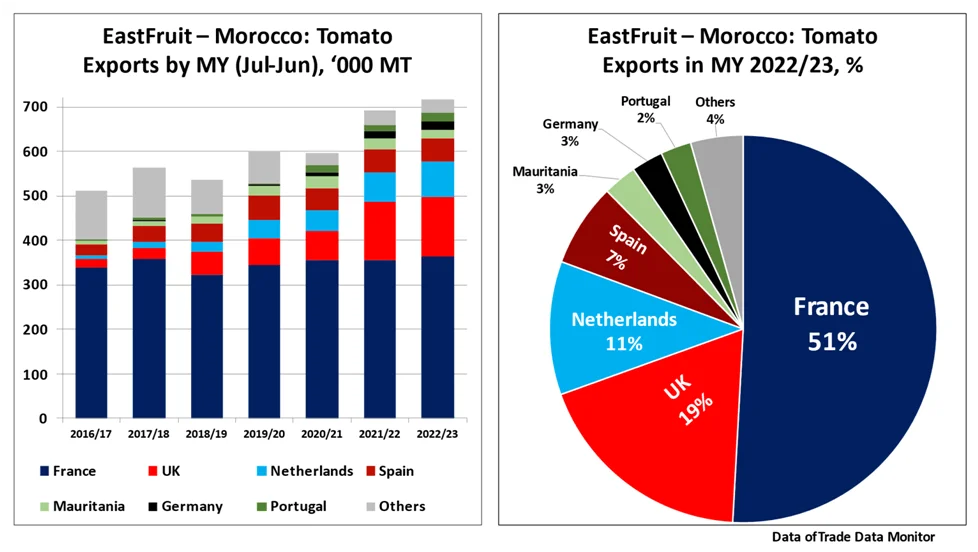

Longtemps incarnée par l’Espagne, la production de fruits et légumes à bas coût s’est déplacée vers le sud, au point que le Maroc a détrôné en 2022 son voisin ibérique à la place de premier fournisseur de l’Union européenne. La même année, environ 660 000 tonnes de tomates marocaines ont été exportées vers les Vingt-Sept, dont plus de la moitié en France, indique l’association marocaine des producteurs et producteurs exportateurs de fruits et légumes.

Lire aussi | Face à une inflation historique, le modèle agricole du Maroc en question

L’essentiel de ces tomates est cultivé dans la région d’Agadir, qui représente 85 % de la production nationale – elle atteignait 1,2 million de tonnes la saison passée, tous segments confondus – et jusqu’à 90 % des exportations en hiver. Sur les 7 500 hectares consacrés à sa culture, la moitié est réservée aux tomates « de segmentation », celles dont la valeur ajoutée à l’export est la plus forte : tomates cerises rondes et allongées, qui représentent plus de 50 % des importations françaises.

C’est peu dire que les reproches des producteurs français ont été accueillis avec froideur au Maroc, même si le silence est de mise au sein de la profession. « On ne souhaite pas commenter comme l’ont fait les Espagnols », déclare le responsable d’une association de producteurs, qui évoque néanmoins le caractère « populiste » de la position française. Sous le couvert de l’anonymat, ce dernier assure que les tomates originaires du Maroc « n’envahissent ni la France ni l’Europe » et qu’elles sont, au contraire, soumises à un cahier des charges « très strict ».

La complexité d’un marché

De fait, l’accord de libre-échange noué entre le Maroc et l’Union européenne n’a pas entraîné l’élimination systématique des barrières douanières applicables aux tomates marocaines. Pour en bénéficier, celles-ci sont soumises à des prix d’entrées et à des limitations annuelles : pas plus de 285 000 tonnes entre le 1er octobre et le 31 mai – au-delà de ce contingent, des taxes s’appliquent. En dehors de cette période, les tomates marocaines peuvent quand même bénéficier d’un abattement de 60 %, mais à la condition de ne pas être vendues à des prix inférieurs à ceux fixés par l’Organisation mondiale du commerce (OMC), sous peine de ne pouvoir être dédouanées.

« Cette règle s’impose à tout le monde et entre dans la logique protectionniste des producteurs français et européens, justement pour éviter le dumping, souligne un producteur marocain, qui insiste sur son mécanisme. Quand la production des tomates commence en Europe, les prix OMC sont très élevés. Si un producteur marocain parvient à les atteindre et à payer des droits de douane, c’est donc que la demande est forte et que l’offre est faible. »

Lire aussi (2022) : Au Maroc, « nous exportons sous forme de fruits l’eau qui nous manque »

Plus généralement, les professionnels de la région d’Agadir regrettent que les agriculteurs français se trompent de cible. « Au lieu de faire la guerre contre un importateur X ou Y, ils devraient s’attaquer à la différence des prix entre celui donné au producteur et celui facturé au consommateur. Les vrais responsables sont les grandes surfaces, pas nous », souffle l’un de leurs porte-parole.

Ceux-là pointent également la complexité d’un marché, dont les acteurs ne sont pas tous marocains, loin s’en faut. Une partie du commerce des tomates originaires du royaume est aux mains de capitaux européens. Plusieurs sociétés de premier plan ont leurs sièges sociaux dans le sud de la France, produisant au Maroc des tomates qu’elles conditionnent ensuite dans l’Hexagone.

Des récoltes abondantes

C’est le cas du géant Azura, né en 1998 de l’alliance entre l’homme d’affaires marocain Mohamed Tazi et l’entrepreneur breton Jean-Marie Le Gall. Aujourd’hui décédé, ce dernier est connu en France pour avoir fondé la coopérative finistérienne Savéol, un leader français de la tomate. Basé à Perpignan, Azura chiffre à « 16 000 » le nombre de ses salariés et à « 400 millions d’euros » le montant de son chiffre d’affaires en 2022. Ses principaux clients en France sont des enseignes de la grande distribution. Contacté par Le Monde, Azura n’a pas donné suite à nos sollicitations.

L’homme d’affaires Mohamed Tazi est à l’origine d’un autre groupe, Idyl, créé avec le Français Pierrick Puech, une figure du secteur agricole au Maroc, disparu depuis. Sur son site internet, l’entreprise, installée à Châteaurenard dans les Bouches-du-Rhône, explique qu’elle « récolte au Maroc depuis plus de trente ans les meilleures variétés de tomates ». Jointe par téléphone, la société n’a pas souhaité faire de commentaires. « Nous sommes dans une période de crise, ce n’est pas le moment », prévient un porte-parole. Interrogé sur les protestations émises par les producteurs français à l’encontre des tomates marocaines, ce dernier insiste sur la demande et constate que « la France ne produit pas de tomates en hiver, c’est aussi simple que ça ».

Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Le Maroc accablé par une sécheresse exceptionnelle

Présenté par les agriculteurs français comme particulièrement avantageux, le coût horaire du travail saisonnier au Maroc, très inférieur à ce qu’il est en France, ne fait, lui, pas débat. La Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (Comader) précise cependant qu’elle s’est engagée auprès du gouvernement à aligner ce coût sur le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). « D’ici 2027 ou 2028, il sera d’environ 16 dirhams [quelque 1,50 euro] l’heure », affirme un producteur marocain. Il chiffre à 90 dirhams le salaire journalier en vigueur pendant la récolte des tomates, ajoutant que les journées de travail « dépassent rarement les 4 à 5 heures par jour ».

Ironie du sort, ce retour à la normale doit beaucoup aux conditions climatiques extrêmes que rencontre le Maroc, principalement la région d’Agadir, où les températures avoisinaient les 30 degrés il y a encore quelques jours. Un professionnel s’étonne ainsi d’avoir produit comme en mars ou en avril. « Un hectare qui donnait en moyenne 300 kg par jour a donné plus d’une tonne cette saison », précise-t-il. Les récoltes sont abondantes et les aides aux semences des tomates rondes sont en train d’arriver : jusqu’à 70 000 dirhams par hectare, en réponse aux charges croissantes et à un marché considéré comme « incertain ».

Car si le débat en France est largement commenté dans la profession, les producteurs marocains sont davantage préoccupés par une calamité qui leur coûte déjà très chère. Depuis plusieurs mois sévit le virus des fruits bruns et rugueux de la tomate (ToBRFV), venu d’Europe et qui s’attaque directement aux plants. « Il est partout au Maroc », confie, inquiet, un producteur.

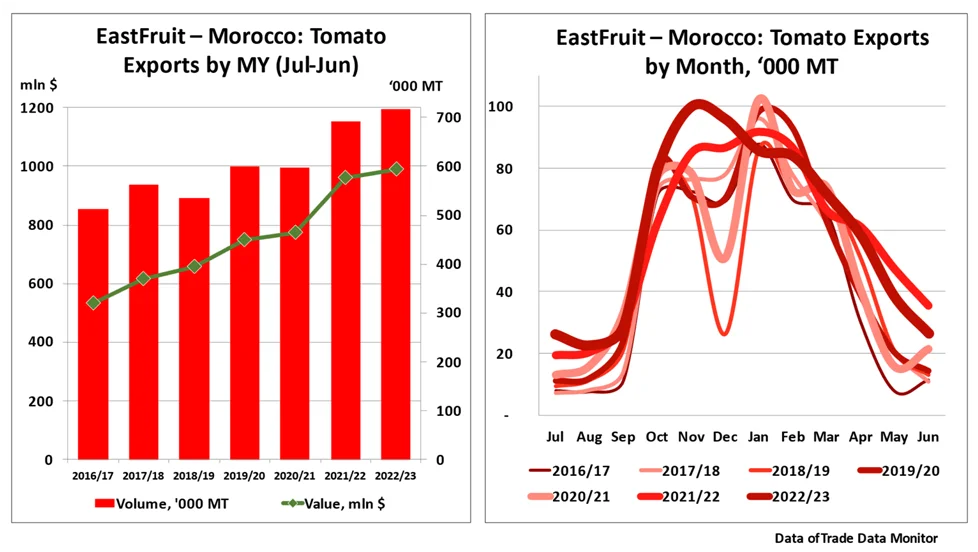

Pour le MY 2022/23 (juillet-juin), 716 700 tonnes de tomates marocaines ont été exportées vers les marchés étrangers, ce qui a apporté au pays 990 millions de dollars de recettes d'exportation. En cinq ans, le volume des exportations de tomates du Maroc a augmenté de plus de 25 %, et en l'année d'une décennie,

Pour le MY 2022/23 (juillet-juin), 716 700 tonnes de tomates marocaines ont été exportées vers les marchés étrangers, ce qui a apporté au pays 990 millions de dollars de recettes d'exportation. En cinq ans, le volume des exportations de tomates du Maroc a augmenté de plus de 25 %, et en l'année d'une décennie,

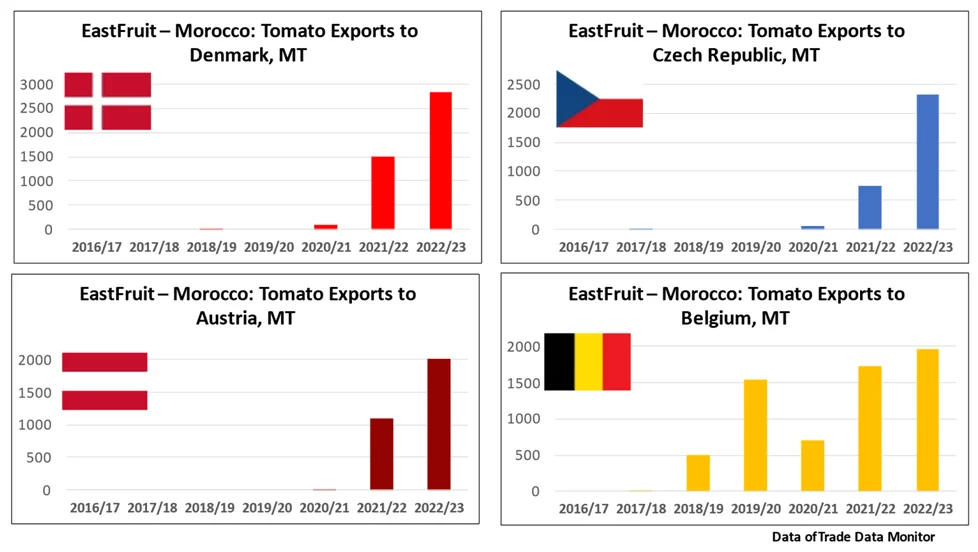

Il convient de noter que le Maroc parvient à augmenter les volumes de ventes dans presque toutes les directions à l'exportation. Cependant, les expéditions vers certains pays montrent la croissance la plus active. Par exemple, les producteurs marocains ont réussi à exporter leurs premières expéditions de tomates vers la Belgique il y a à peine cinq ans, et les tomates du Maroc ne sont apparues sur les marchés du Danemark, de la République tchèque et de l'Autriche que la saison dernière. Néanmoins, en l'espace d'un an, les volumes d'expédition vers le Danemark et l'Autriche ont doublé, et les exportations vers la République tchèque ont triplé.

Il convient de noter que le Maroc parvient à augmenter les volumes de ventes dans presque toutes les directions à l'exportation. Cependant, les expéditions vers certains pays montrent la croissance la plus active. Par exemple, les producteurs marocains ont réussi à exporter leurs premières expéditions de tomates vers la Belgique il y a à peine cinq ans, et les tomates du Maroc ne sont apparues sur les marchés du Danemark, de la République tchèque et de l'Autriche que la saison dernière. Néanmoins, en l'espace d'un an, les volumes d'expédition vers le Danemark et l'Autriche ont doublé, et les exportations vers la République tchèque ont triplé.

Commentaire