L’internationalisation du commerce fondée sur le libre-échange a pris fin sous l’effet d’une triple crise : la montée des populismes, le Covid-19 et la guerre en Ukraine. Mais plus qu’une démondialisation, il s’agit d’une fragmentation des échanges imposée par les nations.

Par Julien Bouissou

Une page de la mondialisation s’est tournée, mardi 6 décembre 2022, sous le soleil de l’Arizona, au milieu des cactus et des collines désertiques. Ce jour-là, une foule de responsables politiques et de patrons taïwanais et américains s’était réunie près de Phoenix, pour le lancement du chantier de construction de deux usines de semi-conducteurs, par le taïwanais TSMC, moyennant 40 milliards de dollars (37,6 milliards d’euros) d’investissement.

L’occasion rêvée, pour le président américain, Joe Biden, d’annoncer sur place, devant un drapeau américain suspendu à des engins de chantier, que « l’industrie manufacturière américaine est de retour. » De fait, c’est en partie grâce à son administration que les usines verront le jour en 2025 en recevant une partie des 52 milliards de dollars de subventions destinées au secteur des semi-conducteurs, prévus dans le Chips and Science Act de 2022.

Ce jour-là, Morris Chang, le président-fondateur de TSMC présent à cette cérémonie, y a vu une autre victoire, celle du protectionnisme. « La mondialisation est presque morte, le libre-échange est presque mort », a-t-il déclaré, jetant un froid dans l’assistance. Le vieux capitaine d’industrie de 91 ans sait de quoi il parle : en trois décennies la mondialisation lui a permis de bâtir son empire sur les délocalisations et l’hyperspécialisation.

Cette mort de la mondialisation fondée sur le libre-échange sera confirmée quelques mois plus tard par les dirigeants américains et européens. « Le principal projet économique international des années 1990 était la réduction des droits de douane »,explique le conseiller à la sécurité nationale américain, Jake Sullivan, le 27 avril, tout en ajoutant que « le projet des années 2020 et 2030 est, lui, différent ». Il en esquisse les nouveaux contours : une mondialisation reposant sur des chaînes d’approvisionnement diversifiées et résilientes aux vulnérabilités géopolitiques, la transition énergétique, ou encore la « protection » du travail.

Grande fragilité

Quelques semaines plus tard, Ursula von der Leyen lui emboîte le pas, en déclarant, le 20 juin : « L’intégration mondiale et l’ouverture des économies ont été une force positive pour nos entreprises, notre compétitivité et notre économie européenne. (…) Mais nous devons aussi être lucides sur un monde qui est devenu plus contesté et géopolitique. » Et la présidente de la Commission européenne d’annoncer dans la foulée, pour la première fois, une stratégie « de sécurité économique » pour garantir la « souveraineté » de l’Union européenne (UE).

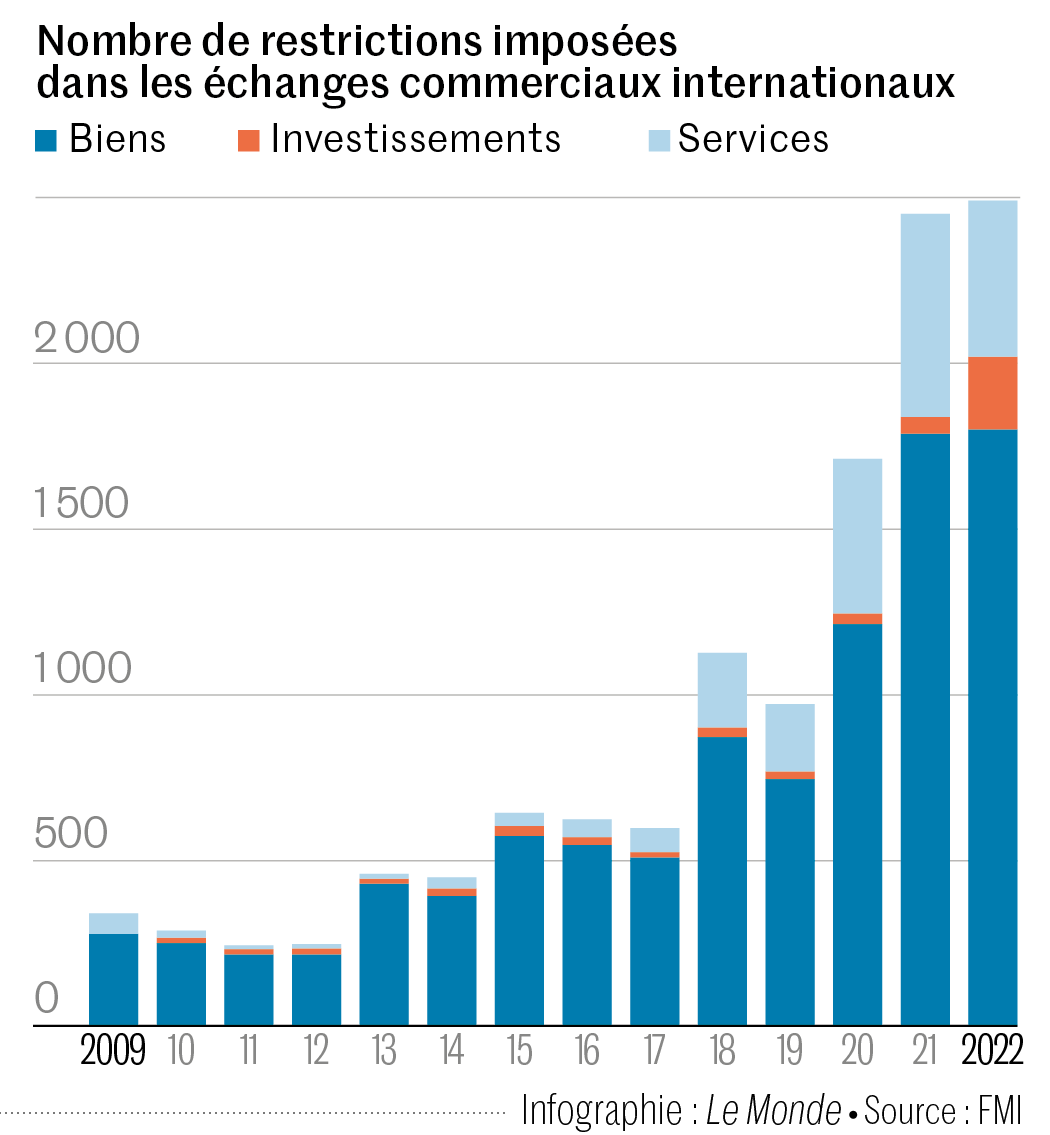

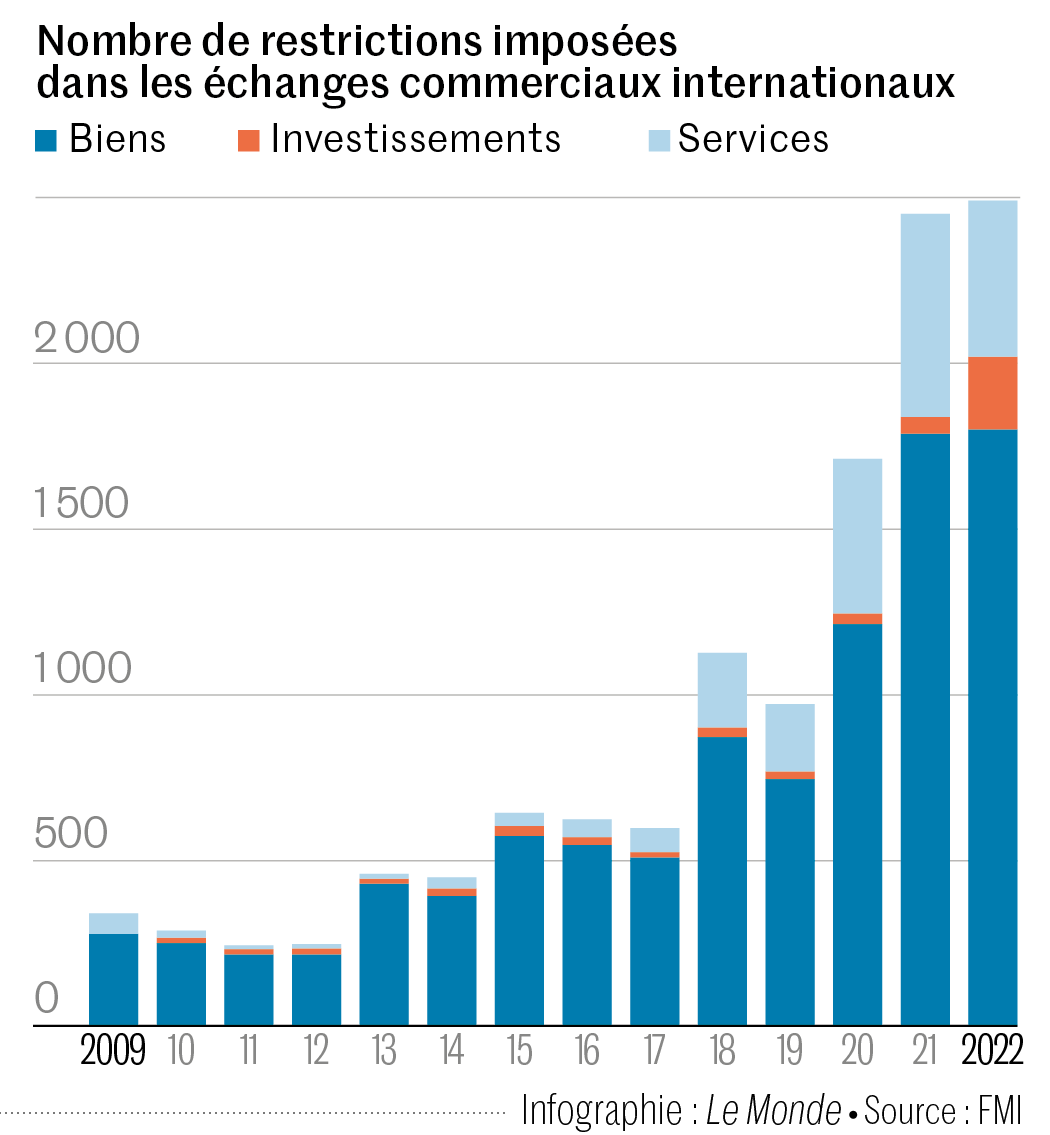

La mondialisation qui a vu les échanges commerciaux s’envoler, entre la chute du mur de Berlin, en 1989, et la crise financière de 2009, n’a pas survécu à trois crises. La première culmine en 2016, avec l’élection de Donald Trump et le vote du Brexit, qui marquent un coup d’arrêt à la libéralisation des échanges. La deuxième survient pendant la pandémie de Covid-19, lorsque les pénuries de masques et d’équipements médicaux révèlent la grande fragilité des chaînes d’approvisionnement, incapables de remédier à la situation dans une économie mondiale préoccupée par le « juste à temps » et la baisse des coûts, et surtout très dépendantes de la Chine.

La troisième crise arrive en février 2022, lorsque la vieille Europe, qui s’est construite autour la croyance en un libre-échange vecteur de paix et de prospérité, prend soudain conscience du risque géopolitique au moment de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Elle doit en catastrophe se réapprovisionner en gaz ailleurs dans le monde, pour passer l’hiver. « On a découvert que la mondialisation ne nous mettait pas à l’abri de la guerre et qu’elle ne convertissait pas les pays comme la Chine à la démocratie »,relève Isabelle Bensidoun, économiste au Centre d’études prospectives et d’informations internationales et coautrice de La Folle Histoire de la mondialisation (Les Arènes, 2022). « C’est la sécurité et non plus la libéralisation des échanges qui est devenue la priorité actuelle. »

A ces crises, il faut ajouter le changement de paradigme de la mondialisation. Alors que des pays comme la Chine et l’Inde se sont développés grâce au bas coût de leur main-d’œuvre pendant que les nations riches en tiraient profit grâce à la hausse du pouvoir d’achat, les premiers misent davantage sur leur marché intérieur pour tirer leur croissance tandis que les derniers s’inquiètent plus de la destruction des emplois industriels entraînée par les délocalisations. Enfin, la mondialisation est accusée de contribuer à la hausse des émissions carbone en favorisant le transport des biens et des marchandises. Le commerce n’est plus associé à la croissance, mais à la pollution. L’UE, l’un des plus fervents défenseurs du libre-échange au monde, va d’ailleurs taxer, à la fin de l’année, les importations de fer, d’acier, d’aluminium, de ciment et d’engrais qui ne sont pas soumis à un prix du carbone dans leurs pays de production.

De nombreuses destructions d’emploi

« Est-ce que l’économie de la planète se démondialise ? », se demandent les deux économistes américains Pinelopi K. Goldberg et Tristan Reed dans une étude publiée, en avril, par la Banque mondiale. Ils constatent ce paradoxe : « L’environnement politique et les opinions qui s’expriment à l’égard de la mondialisation ont fondamentalement changé, en particulier dans les pays les plus développés », écrivent-ils, alors que, dans le même temps, « les indicateurs traditionnels de la mondialisation (commerce, flux de capitaux, immigration) ne montrent toujours aucun signe d’inversion de tendance ». De fait, les derniers chiffres de l’Organisation mondiale du commerce, publiés en octobre, montrent que les échanges de marchandises devraient progresser de 0,8 % en 2023 et de 3,3 % en 2024.

« Plutôt qu’une démondialisation, on assiste à un retour des Etats dans le commerce mondial qui font de moins en moins confiance aux mécanismes de marché », analyse Sébastien Jean, professeur titulaire de la chaire Jean-Baptiste-Say d’économie industrielle au Conservatoire national des arts et métiers. Les nations ont d’abord tiré les leçons de la désindustrialisation qui a accompagné la mondialisation. En France, le secteur ne représente plus que 12 % du PIB contre 23 % en 1980, avec à la clé de nombreuses destructions d’emplois.

« Or, l’industrie offre des meilleurs salaires que le secteur des services pour des qualifications intermédiaires, elle contribue aux deux tiers des dépenses de recherche et développement, elle protège les classes moyennes et fait vivre les villes intermédiaires », ajoute M. Jean. Les seules lois du marché ne suffisent pas, non plus, à accélérer la décarbonation de l’économie mondiale. « Aucune révolution industrielle, comme celle que nous vivons aujourd’hui, n’a eu lieu sans un soutien massif de l’Etat », rappelle Mme Bensidoun.

Les politiques industrielles font ainsi leur grand retour dans les pays occidentaux. Le programme américain de l’Inflation Reduction Act, dévoilé en août 2022, prévoit à lui seul 369 milliards de dollars (347 milliards d’euros) pour soutenir la transition énergétique. L’UE a répondu en promettant des centaines de milliards d’euros d’aide dans son Green Deal Industrial Plan. « Notre erreur a été de ne pas avoir de politique industrielle, nous pensions que le marché se débrouillerait tout seul », a reconnu, en mars, Frans Timmermans, lorsqu’il était vice-président de la Commission européenne.

Ces aides sont assorties de conditions comme la localisation de la production sur place. Une politique qui fait craindre au centre de réflexion Bruegel, basé à Bruxelles, « un retour de la planification industrielle des années 1960 » et la montée du « protectionnisme ». Le ministre de l’économie français, Bruno Le Maire, s’en défend : « Ce n’est pas du protectionnisme, car nous n’érigeons pas des barrières tarifaires, les politiques industrielles servent à valoriser notre production. »Une politique assumée, quitte à engager un bras de fer avec Pékin ou d’autres partenaires majeurs.

L’UE ne veut surtout pas répéter les erreurs du passé, comme lorsqu’elle a laissé la Chine détrôner l’Allemagne et prendre sa place de leader de l’industrie photovoltaïque, au début des années 2010, grâce à un recours massif aux subventions. L’Europe est passée à l’offensive en lançant, mi-septembre, une vaste enquête sur les subsides accordés par la Chine à son industrie des véhicules électriques. Elle n’a pas peur non plus de distribuer des milliards de dollars pour encourager la construction d’usines chez elle.

Sécuriser les approvisionnements

Intel recevra près de 10 milliards d’euros d’aide du gouvernement allemand pour la construction de ses usines de semi-conducteurs sur son sol, soit un tiers de l’investissement total de 30 milliards d’euros. La France a déboursé 1,5 milliard d’euros pour que le fabricant taïwanais ProLogium installe sa première usine de batteries européenne à Dunkerque (Nord). « Nous sommes pour un commerce fondé sur des bases équitables, et quand certains pays ne jouent pas selon les règles du jeu ou de manière différente, alors il faut se défendre », justifie M. Le Maire.

Les nouvelles politiques industrielles servent aussi à sécuriser les approvisionnements. La demande en minéraux utilisés pour la transition énergétique devrait bondir de 500 % d’ici à 2050, selon la Banque mondiale. Un secteur où la Chine occupe une position dominante dans la production et le raffinage pour 90 % des terres rares du monde. Alors qu’en juillet Pékin a annoncé des restrictions sur l’exportation de gallium et de germanium, l’UE veut renforcer son autonomie et doit adopter d’ici à la fin de l’année la loi sur les matières premières critiques pour sécuriser ses approvisionnements. Il est d’autant plus risqué de dépendre de la Chine que cette dernière utilise le commerce comme un instrument de coercition.

Dans un monde traversé par les tensions géopolitiques, le commerce est devenu l’otage des relations internationales. Il est désormais un instrument privilégié des politiques étrangères des grandes puissances, comme en atteste la multiplication des sanctions internationales. « Les sanctions comblent un fossé entre les déclarations diplomatiques et les interventions militaires qui sont très coûteuses humainement et financièrement », observe Agathe Demarais, chercheuse au centre de réflexion European Council on Foreign Relations. Les Etats-Unis comptent à aux seuls près de soixante-dix programmes de sanctions, touchant plus de dix mille personnes et entreprises dans le monde entier, un nombre bien plus important que ceux de l’UE, du Canada et de l’ONU réunis.

Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, en 2022, elles se sont intensifiées : 2 275 personnes étaient visées par des sanctions américaines en 2022 contre 743 en 2021. « En parallèle de la multiplication des sanctions, les mécanismes financiers pour les contourner sont de plus en plus nombreux, comme l’utilisation de monnaies digitales par les banques centrales », relève Mme Demarais. Le recours croissant aux sanctions risque d’amoindrir leur efficacité tout en fragmentant l’économie mondiale, ce qui menacerait la sécurité alimentaire et la transition vers une énergie propre, selon le Fonds monétaire international. « La fragmentation a déjà commencé sur le marché du pétrole avec l’embargo russe, dans le domaine technologique avec les restrictions aux exportations américaines qui touchent la Chine et aussi dans le secteur financier avec des systèmes concurrents au réseau de messagerie interbancaire Swift qui ont vu le jour en Chine et en Russie », relève Mme Demarais.

Par Julien Bouissou

Une page de la mondialisation s’est tournée, mardi 6 décembre 2022, sous le soleil de l’Arizona, au milieu des cactus et des collines désertiques. Ce jour-là, une foule de responsables politiques et de patrons taïwanais et américains s’était réunie près de Phoenix, pour le lancement du chantier de construction de deux usines de semi-conducteurs, par le taïwanais TSMC, moyennant 40 milliards de dollars (37,6 milliards d’euros) d’investissement.

L’occasion rêvée, pour le président américain, Joe Biden, d’annoncer sur place, devant un drapeau américain suspendu à des engins de chantier, que « l’industrie manufacturière américaine est de retour. » De fait, c’est en partie grâce à son administration que les usines verront le jour en 2025 en recevant une partie des 52 milliards de dollars de subventions destinées au secteur des semi-conducteurs, prévus dans le Chips and Science Act de 2022.

Ce jour-là, Morris Chang, le président-fondateur de TSMC présent à cette cérémonie, y a vu une autre victoire, celle du protectionnisme. « La mondialisation est presque morte, le libre-échange est presque mort », a-t-il déclaré, jetant un froid dans l’assistance. Le vieux capitaine d’industrie de 91 ans sait de quoi il parle : en trois décennies la mondialisation lui a permis de bâtir son empire sur les délocalisations et l’hyperspécialisation.

Cette mort de la mondialisation fondée sur le libre-échange sera confirmée quelques mois plus tard par les dirigeants américains et européens. « Le principal projet économique international des années 1990 était la réduction des droits de douane »,explique le conseiller à la sécurité nationale américain, Jake Sullivan, le 27 avril, tout en ajoutant que « le projet des années 2020 et 2030 est, lui, différent ». Il en esquisse les nouveaux contours : une mondialisation reposant sur des chaînes d’approvisionnement diversifiées et résilientes aux vulnérabilités géopolitiques, la transition énergétique, ou encore la « protection » du travail.

Grande fragilité

Quelques semaines plus tard, Ursula von der Leyen lui emboîte le pas, en déclarant, le 20 juin : « L’intégration mondiale et l’ouverture des économies ont été une force positive pour nos entreprises, notre compétitivité et notre économie européenne. (…) Mais nous devons aussi être lucides sur un monde qui est devenu plus contesté et géopolitique. » Et la présidente de la Commission européenne d’annoncer dans la foulée, pour la première fois, une stratégie « de sécurité économique » pour garantir la « souveraineté » de l’Union européenne (UE).

La mondialisation qui a vu les échanges commerciaux s’envoler, entre la chute du mur de Berlin, en 1989, et la crise financière de 2009, n’a pas survécu à trois crises. La première culmine en 2016, avec l’élection de Donald Trump et le vote du Brexit, qui marquent un coup d’arrêt à la libéralisation des échanges. La deuxième survient pendant la pandémie de Covid-19, lorsque les pénuries de masques et d’équipements médicaux révèlent la grande fragilité des chaînes d’approvisionnement, incapables de remédier à la situation dans une économie mondiale préoccupée par le « juste à temps » et la baisse des coûts, et surtout très dépendantes de la Chine.

La troisième crise arrive en février 2022, lorsque la vieille Europe, qui s’est construite autour la croyance en un libre-échange vecteur de paix et de prospérité, prend soudain conscience du risque géopolitique au moment de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Elle doit en catastrophe se réapprovisionner en gaz ailleurs dans le monde, pour passer l’hiver. « On a découvert que la mondialisation ne nous mettait pas à l’abri de la guerre et qu’elle ne convertissait pas les pays comme la Chine à la démocratie »,relève Isabelle Bensidoun, économiste au Centre d’études prospectives et d’informations internationales et coautrice de La Folle Histoire de la mondialisation (Les Arènes, 2022). « C’est la sécurité et non plus la libéralisation des échanges qui est devenue la priorité actuelle. »

A ces crises, il faut ajouter le changement de paradigme de la mondialisation. Alors que des pays comme la Chine et l’Inde se sont développés grâce au bas coût de leur main-d’œuvre pendant que les nations riches en tiraient profit grâce à la hausse du pouvoir d’achat, les premiers misent davantage sur leur marché intérieur pour tirer leur croissance tandis que les derniers s’inquiètent plus de la destruction des emplois industriels entraînée par les délocalisations. Enfin, la mondialisation est accusée de contribuer à la hausse des émissions carbone en favorisant le transport des biens et des marchandises. Le commerce n’est plus associé à la croissance, mais à la pollution. L’UE, l’un des plus fervents défenseurs du libre-échange au monde, va d’ailleurs taxer, à la fin de l’année, les importations de fer, d’acier, d’aluminium, de ciment et d’engrais qui ne sont pas soumis à un prix du carbone dans leurs pays de production.

De nombreuses destructions d’emploi

« Est-ce que l’économie de la planète se démondialise ? », se demandent les deux économistes américains Pinelopi K. Goldberg et Tristan Reed dans une étude publiée, en avril, par la Banque mondiale. Ils constatent ce paradoxe : « L’environnement politique et les opinions qui s’expriment à l’égard de la mondialisation ont fondamentalement changé, en particulier dans les pays les plus développés », écrivent-ils, alors que, dans le même temps, « les indicateurs traditionnels de la mondialisation (commerce, flux de capitaux, immigration) ne montrent toujours aucun signe d’inversion de tendance ». De fait, les derniers chiffres de l’Organisation mondiale du commerce, publiés en octobre, montrent que les échanges de marchandises devraient progresser de 0,8 % en 2023 et de 3,3 % en 2024.

« Plutôt qu’une démondialisation, on assiste à un retour des Etats dans le commerce mondial qui font de moins en moins confiance aux mécanismes de marché », analyse Sébastien Jean, professeur titulaire de la chaire Jean-Baptiste-Say d’économie industrielle au Conservatoire national des arts et métiers. Les nations ont d’abord tiré les leçons de la désindustrialisation qui a accompagné la mondialisation. En France, le secteur ne représente plus que 12 % du PIB contre 23 % en 1980, avec à la clé de nombreuses destructions d’emplois.

« Or, l’industrie offre des meilleurs salaires que le secteur des services pour des qualifications intermédiaires, elle contribue aux deux tiers des dépenses de recherche et développement, elle protège les classes moyennes et fait vivre les villes intermédiaires », ajoute M. Jean. Les seules lois du marché ne suffisent pas, non plus, à accélérer la décarbonation de l’économie mondiale. « Aucune révolution industrielle, comme celle que nous vivons aujourd’hui, n’a eu lieu sans un soutien massif de l’Etat », rappelle Mme Bensidoun.

Les politiques industrielles font ainsi leur grand retour dans les pays occidentaux. Le programme américain de l’Inflation Reduction Act, dévoilé en août 2022, prévoit à lui seul 369 milliards de dollars (347 milliards d’euros) pour soutenir la transition énergétique. L’UE a répondu en promettant des centaines de milliards d’euros d’aide dans son Green Deal Industrial Plan. « Notre erreur a été de ne pas avoir de politique industrielle, nous pensions que le marché se débrouillerait tout seul », a reconnu, en mars, Frans Timmermans, lorsqu’il était vice-président de la Commission européenne.

Ces aides sont assorties de conditions comme la localisation de la production sur place. Une politique qui fait craindre au centre de réflexion Bruegel, basé à Bruxelles, « un retour de la planification industrielle des années 1960 » et la montée du « protectionnisme ». Le ministre de l’économie français, Bruno Le Maire, s’en défend : « Ce n’est pas du protectionnisme, car nous n’érigeons pas des barrières tarifaires, les politiques industrielles servent à valoriser notre production. »Une politique assumée, quitte à engager un bras de fer avec Pékin ou d’autres partenaires majeurs.

L’UE ne veut surtout pas répéter les erreurs du passé, comme lorsqu’elle a laissé la Chine détrôner l’Allemagne et prendre sa place de leader de l’industrie photovoltaïque, au début des années 2010, grâce à un recours massif aux subventions. L’Europe est passée à l’offensive en lançant, mi-septembre, une vaste enquête sur les subsides accordés par la Chine à son industrie des véhicules électriques. Elle n’a pas peur non plus de distribuer des milliards de dollars pour encourager la construction d’usines chez elle.

Sécuriser les approvisionnements

Intel recevra près de 10 milliards d’euros d’aide du gouvernement allemand pour la construction de ses usines de semi-conducteurs sur son sol, soit un tiers de l’investissement total de 30 milliards d’euros. La France a déboursé 1,5 milliard d’euros pour que le fabricant taïwanais ProLogium installe sa première usine de batteries européenne à Dunkerque (Nord). « Nous sommes pour un commerce fondé sur des bases équitables, et quand certains pays ne jouent pas selon les règles du jeu ou de manière différente, alors il faut se défendre », justifie M. Le Maire.

Les nouvelles politiques industrielles servent aussi à sécuriser les approvisionnements. La demande en minéraux utilisés pour la transition énergétique devrait bondir de 500 % d’ici à 2050, selon la Banque mondiale. Un secteur où la Chine occupe une position dominante dans la production et le raffinage pour 90 % des terres rares du monde. Alors qu’en juillet Pékin a annoncé des restrictions sur l’exportation de gallium et de germanium, l’UE veut renforcer son autonomie et doit adopter d’ici à la fin de l’année la loi sur les matières premières critiques pour sécuriser ses approvisionnements. Il est d’autant plus risqué de dépendre de la Chine que cette dernière utilise le commerce comme un instrument de coercition.

Dans un monde traversé par les tensions géopolitiques, le commerce est devenu l’otage des relations internationales. Il est désormais un instrument privilégié des politiques étrangères des grandes puissances, comme en atteste la multiplication des sanctions internationales. « Les sanctions comblent un fossé entre les déclarations diplomatiques et les interventions militaires qui sont très coûteuses humainement et financièrement », observe Agathe Demarais, chercheuse au centre de réflexion European Council on Foreign Relations. Les Etats-Unis comptent à aux seuls près de soixante-dix programmes de sanctions, touchant plus de dix mille personnes et entreprises dans le monde entier, un nombre bien plus important que ceux de l’UE, du Canada et de l’ONU réunis.

Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, en 2022, elles se sont intensifiées : 2 275 personnes étaient visées par des sanctions américaines en 2022 contre 743 en 2021. « En parallèle de la multiplication des sanctions, les mécanismes financiers pour les contourner sont de plus en plus nombreux, comme l’utilisation de monnaies digitales par les banques centrales », relève Mme Demarais. Le recours croissant aux sanctions risque d’amoindrir leur efficacité tout en fragmentant l’économie mondiale, ce qui menacerait la sécurité alimentaire et la transition vers une énergie propre, selon le Fonds monétaire international. « La fragmentation a déjà commencé sur le marché du pétrole avec l’embargo russe, dans le domaine technologique avec les restrictions aux exportations américaines qui touchent la Chine et aussi dans le secteur financier avec des systèmes concurrents au réseau de messagerie interbancaire Swift qui ont vu le jour en Chine et en Russie », relève Mme Demarais.

Commentaire