Par Ahlam NAZIH | Edition N°:5827 Le 24/08/2020 | Partager

La recherche scientifique figure parmi les principaux critères d’évaluation et de classement des universités. Et dans ce domaine, le Maroc reste à la traîne. Difficile de se distinguer avec une large partie des enseignants universitaires complètement inactive, ne publiant aucun travail de recherche depuis de longues années (53% des professeurs de l’enseignement supérieur grade C, selon le CNRST). La moyenne est d’un demi-article par enseignant/an (voir article précédent).

Sur 15 ans, le budget alloué à l’Enseignement supérieur n’a dépassé 1% du PIB que durant la période du plan d’urgence allant de 2009 à 2013

Comment en sommes-nous arrivés là? Il s’agit d’une conjonction de facteurs: un manque d’engagement et de motivation des profs (les salaires n’ont pas été revalorisés depuis les années 90), l’absence de suivi et d’évaluation, des moyens logistiques et financiers insuffisants…

«Quand un prof n’a pas fait de recherche pendant 20 ans, comment peut-il enseigner l’esprit de la recherche? Généralement, les jeunes sont des copies de leurs profs. Nous perpétuons ainsi la bêtise! Il faudrait revoir la sélection et la formation des enseignants», insiste Adnane Remmal. *«Et puis, ce sont les étudiants qui procèdent principalement à la recherche, ils en sont la locomotive. Les enseignants sont d’abord des encadrants», souligne-t-il.

Une manière pour le chercheur de mettre le doigt sur une autre faille: la qualité des clients du système, des étudiants sans formation en méthodologie ou philosophie des sciences, et ne percevant que peu de perspectives dans l’enseignement supérieur. Les meilleurs n’hésitent pas à se ruer sur les concours de la fonction publique. Il n’est pas rare de voir des doctorants quitter leur thèse pour un poste d’enseignant contractuel du secondaire. Neuf sur dix abandonnent leur doctorat, selon le ministère de l’Education nationale.

La médiocrité des performances en recherche est également une question de moyens. Le département de l’Enseignement supérieur a toujours bénéficié de budgets bien inférieurs à ceux de l’Education nationale. Bien sûr, les effectifs du primaire-secondaire sont huit fois plus importants, néanmoins, les enjeux sont tout aussi grands.

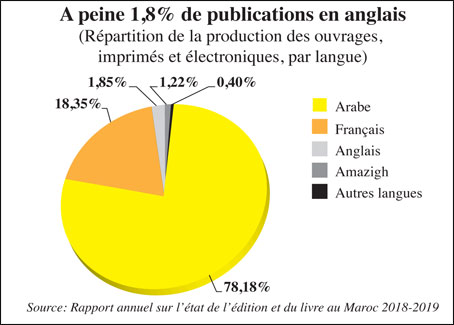

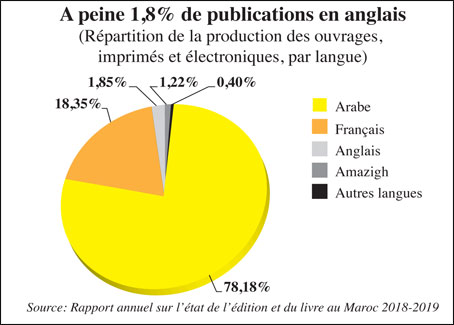

La production intellectuelle marocaine est principalement arabophone. Presque 8 publications sur 10 sont rédigées en arabe. L’anglais, la langue de la recherche et des sciences, ne représente que 1,8% du total

En 2016, dernière année où l’Enseignement supérieur a reçu un budget isolé de celui de l’Education nationale, car géré par un ministère à part, le département avait encaissé près de 10 milliards de DH (soit près de 0,97% du PIB). La même année, l’Education nationale avait perçu 46,7 milliards de DH. L’essentiel des montants alloués est consacré aux dépenses de fonctionnement. La maigreur des ressources financières, les enseignants universitaires la subissent au quotidien.

«Nous avons récemment formé un groupe de recherche de 33 enseignants avec 87 doctorants. Le budget qui a été attribué est d’environ 90.000 DH, soit près de 2.700 DH par prof/an, ou encore 1.000 DH par étudiant/an», témoigne Adnane Remmal, enseignant à l’université de Fès, chercheur de renommée internationale. Quelle recherche avec des budgets aussi insignifiants?

Jusqu’à aujourd’hui, le Maroc réserve moins de 1% de son PIB à la R&D. Dépenser l’argent reçu, c’est une autre paire de manches. Dans les appels à projets R&D, cela peut prendre jusqu’à quatre ans!

Ahlam NAZIH

- Des enseignants peu prolixes et des étudiants non initiés

- Les doctorants abandonnent leurs thèses pour des concours de la fonction publique

- De bien maigres moyens logistiques et financiers

La recherche scientifique figure parmi les principaux critères d’évaluation et de classement des universités. Et dans ce domaine, le Maroc reste à la traîne. Difficile de se distinguer avec une large partie des enseignants universitaires complètement inactive, ne publiant aucun travail de recherche depuis de longues années (53% des professeurs de l’enseignement supérieur grade C, selon le CNRST). La moyenne est d’un demi-article par enseignant/an (voir article précédent).

Sur 15 ans, le budget alloué à l’Enseignement supérieur n’a dépassé 1% du PIB que durant la période du plan d’urgence allant de 2009 à 2013

Comment en sommes-nous arrivés là? Il s’agit d’une conjonction de facteurs: un manque d’engagement et de motivation des profs (les salaires n’ont pas été revalorisés depuis les années 90), l’absence de suivi et d’évaluation, des moyens logistiques et financiers insuffisants…

«Quand un prof n’a pas fait de recherche pendant 20 ans, comment peut-il enseigner l’esprit de la recherche? Généralement, les jeunes sont des copies de leurs profs. Nous perpétuons ainsi la bêtise! Il faudrait revoir la sélection et la formation des enseignants», insiste Adnane Remmal. *«Et puis, ce sont les étudiants qui procèdent principalement à la recherche, ils en sont la locomotive. Les enseignants sont d’abord des encadrants», souligne-t-il.

Une manière pour le chercheur de mettre le doigt sur une autre faille: la qualité des clients du système, des étudiants sans formation en méthodologie ou philosophie des sciences, et ne percevant que peu de perspectives dans l’enseignement supérieur. Les meilleurs n’hésitent pas à se ruer sur les concours de la fonction publique. Il n’est pas rare de voir des doctorants quitter leur thèse pour un poste d’enseignant contractuel du secondaire. Neuf sur dix abandonnent leur doctorat, selon le ministère de l’Education nationale.

La médiocrité des performances en recherche est également une question de moyens. Le département de l’Enseignement supérieur a toujours bénéficié de budgets bien inférieurs à ceux de l’Education nationale. Bien sûr, les effectifs du primaire-secondaire sont huit fois plus importants, néanmoins, les enjeux sont tout aussi grands.

La production intellectuelle marocaine est principalement arabophone. Presque 8 publications sur 10 sont rédigées en arabe. L’anglais, la langue de la recherche et des sciences, ne représente que 1,8% du total

En 2016, dernière année où l’Enseignement supérieur a reçu un budget isolé de celui de l’Education nationale, car géré par un ministère à part, le département avait encaissé près de 10 milliards de DH (soit près de 0,97% du PIB). La même année, l’Education nationale avait perçu 46,7 milliards de DH. L’essentiel des montants alloués est consacré aux dépenses de fonctionnement. La maigreur des ressources financières, les enseignants universitaires la subissent au quotidien.

«Nous avons récemment formé un groupe de recherche de 33 enseignants avec 87 doctorants. Le budget qui a été attribué est d’environ 90.000 DH, soit près de 2.700 DH par prof/an, ou encore 1.000 DH par étudiant/an», témoigne Adnane Remmal, enseignant à l’université de Fès, chercheur de renommée internationale. Quelle recherche avec des budgets aussi insignifiants?

Jusqu’à aujourd’hui, le Maroc réserve moins de 1% de son PIB à la R&D. Dépenser l’argent reçu, c’est une autre paire de manches. Dans les appels à projets R&D, cela peut prendre jusqu’à quatre ans!

Ahlam NAZIH

Commentaire