Avènement de l'Islam

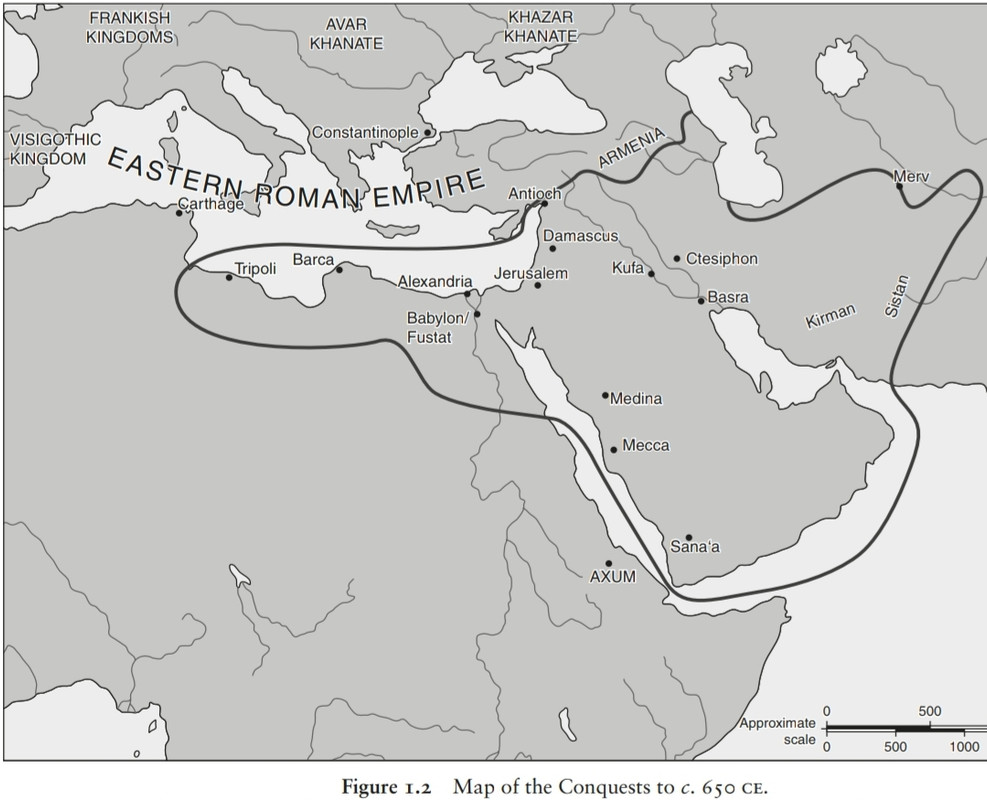

Le Prophète de l'islam décède à Médine en l'an 632. Dès 634, avec l'avènement du 2e calife Omar b. al-Khattāb, l'Etat qu'il avait fondé en Arabie commence à s'étendre vers le N. pour affronter l'Empire des Perses Sassanides en Mésopotamie (Irāq) et l'Empire romain tardif (dit Byzantin) en Syrie. Contre toute attente, les Arabes bousculent les armées perses et romaines et leur enlèvent en quelques années le gros de leurs territoires en Orient.

S'agissant de l'Algérie, nous sommes concernés uniquement par la partie romano-byzantine de ces événements car c'est de cet empire là que dépendait à cette époque la plus grande partie de notre territoire et l'Afrique du Nord en général.

Pour l'heure, les Arabes sont encore loins. Le premier lien signalé avec les événements d'Orient se situe vers 634, lorsque l'empereur Héraclius Ier sent que la nouvelle menace arabe commence à peser sur la province d'Egypte, et qu'il ordonne au gouverneur de la province de Numidie, un certain Pierre (Petrus) d'y déplacer ses troupes pour en renforcer la défense, ce que celui-ci se paye le luxe de refuser ! Pendant ce temps, un certain nombre de clercs de Syrie fuient l'invasion et se réfugient à Carthage, amenant avec eux les terribles nouvelles de ce qui se passait en Orient. En cette même année, on rapporte une conversation entre deux juifs de Carthage, où l'un informe l'autre de l'apparition d'un "Prophète parmi les Saracènes" et de leurs étonnante victoire sur les Romains en Syrie. Les Nords Africains ont donc appris assez tôt les nouvelles de ces bouleversements, mais il s'agissait encore pour eux de lointains événements dans de lointaines contrées orientales, et il en restera ainsi pendant les 20 ans à venir.

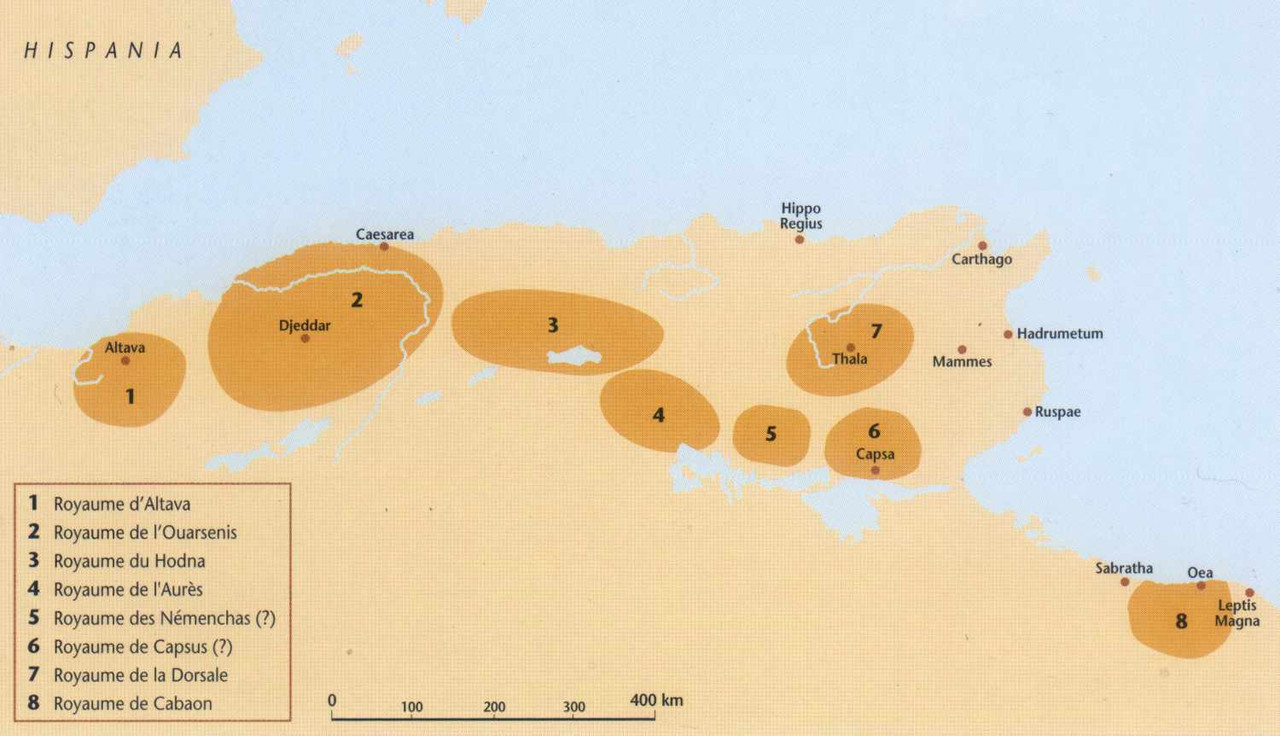

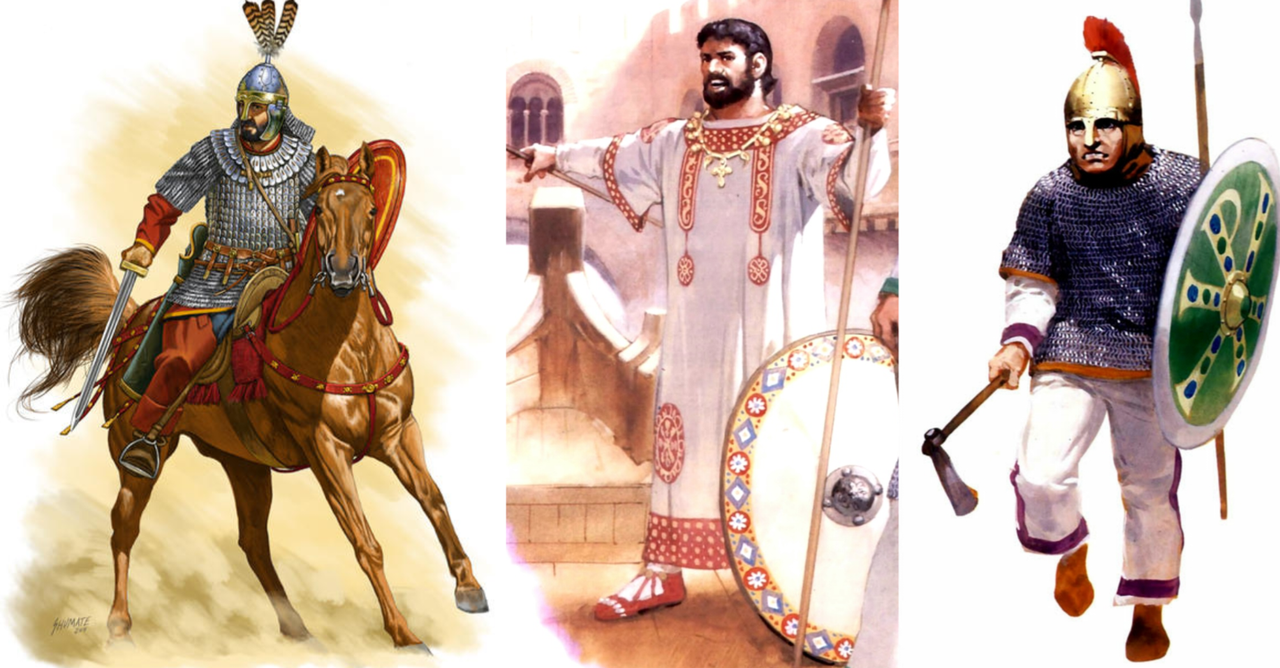

A quoi donc pouvait ressembler le Maghreb et l'Algérie dans ces années 630 ?

... /...

Le Prophète de l'islam décède à Médine en l'an 632. Dès 634, avec l'avènement du 2e calife Omar b. al-Khattāb, l'Etat qu'il avait fondé en Arabie commence à s'étendre vers le N. pour affronter l'Empire des Perses Sassanides en Mésopotamie (Irāq) et l'Empire romain tardif (dit Byzantin) en Syrie. Contre toute attente, les Arabes bousculent les armées perses et romaines et leur enlèvent en quelques années le gros de leurs territoires en Orient.

S'agissant de l'Algérie, nous sommes concernés uniquement par la partie romano-byzantine de ces événements car c'est de cet empire là que dépendait à cette époque la plus grande partie de notre territoire et l'Afrique du Nord en général.

Pour l'heure, les Arabes sont encore loins. Le premier lien signalé avec les événements d'Orient se situe vers 634, lorsque l'empereur Héraclius Ier sent que la nouvelle menace arabe commence à peser sur la province d'Egypte, et qu'il ordonne au gouverneur de la province de Numidie, un certain Pierre (Petrus) d'y déplacer ses troupes pour en renforcer la défense, ce que celui-ci se paye le luxe de refuser ! Pendant ce temps, un certain nombre de clercs de Syrie fuient l'invasion et se réfugient à Carthage, amenant avec eux les terribles nouvelles de ce qui se passait en Orient. En cette même année, on rapporte une conversation entre deux juifs de Carthage, où l'un informe l'autre de l'apparition d'un "Prophète parmi les Saracènes" et de leurs étonnante victoire sur les Romains en Syrie. Les Nords Africains ont donc appris assez tôt les nouvelles de ces bouleversements, mais il s'agissait encore pour eux de lointains événements dans de lointaines contrées orientales, et il en restera ainsi pendant les 20 ans à venir.

A quoi donc pouvait ressembler le Maghreb et l'Algérie dans ces années 630 ?

... /...

Commentaire