12 millions de victimes

La polémique née après la rencontre Erdogan–Tebboune et qui a frisé l’incident diplomatique à propos du nombre de victimes de la colonisation pose un réel problème de mémoire puisqu’à ce jour il n’existe pas d’étude précise sur le nombre de morts durant les 132 ans de colonisation française.

Selon M. Tebboune «la France a massacré plus de 5 millions d’Algériens en 130 ans». (Daily Sabah du 29 janvier 2020).

Un nombre d’habitants volontairement réduit pour cacher l’horreur

Par sentiment de culpabilité, les auteurs français affirment unanimement que la population algérienne ne dépassait pas 3 millions en 1830. Cette affirmation ne repose sur aucun critère objectif sinon à crédibiliser les recensements de populations effectués dans la 2ème moitié du XIXème siècle. Les auteurs algériens sont en droit alors de s’interroger : comment un peuple si peu nombreux et dispersé sur un immense territoire a-t-il pu résister, trois siècles durant, à plus de 80 agressions venant de l’étranger ?

La disparition des archives de la Casbah, relatives notamment aux impôts, aux agglomérations et aux Mahalla (zones rurales et tribus), a-t-elle vraiment été une fatalité ? Hamdan Khodja, très au fait du sujet, parlait de 10 millions d’habitants dans son livre «Le Miroir» paru à Paris en 1833.

Le Bey de Constantine estimait en 1831 à cinq millions le nombre de la population de sa province. Le général Desmichels qui gouvernait Oran, estimait en 1834 la population de cette région à 2 millions d’habitants. Le général Bugeaud, gouverneur militaire, estimait la population à 8 millions en 1840 avant de parler de 4 millions en 1845 !

Quel que soit le chiffre avancé, on constate qu’il a diminué lors du 1er recensement de 1856 qui donnait une population globale de 2,3 millions d’habitants. En 1876, soit 20 ans plus tard, cette population n’avait augmenté que de 6% (la population algérienne a été multipliée par 2 entre 1962 et 1978) ? Où est donc passé le «manque à gagner» ?

Crimes contre l’humanité et génocides

Les exactions coloniales de différents degrés comprenant des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et des génocides, bien que l’agression soit elle-même un crime, ont été pour beaucoup dans la disparition de pans entiers de la population algérienne.

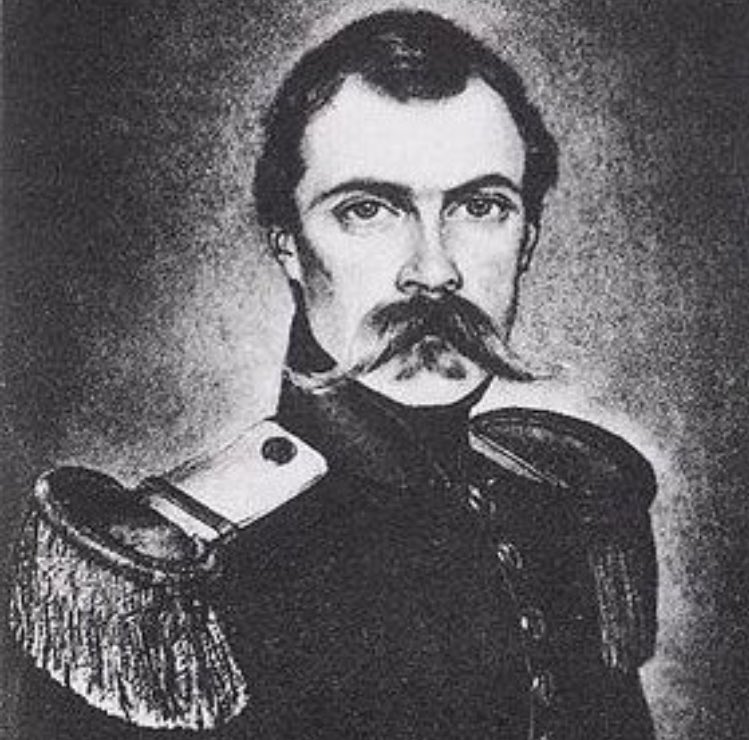

Bugeaud a écrit les pages les plus sanglantes de la colonisation. Il a fait régner le régime du sabre. C’est le responsable des enfumades, le père des hordes infernales, des razzias, de la terre brûlée… Son culte du détail et de la minutie d’exécution de tant de crimes fait de lui le père des génocidaires de l’armée coloniale. Les six colonnes infernales, qui comprenaient 83.000 hommes en 1842, 90.000 en 1844 et 108.000 en 1846, étaient chargées «d’empêcher (les Arabes) de semer, de récolter, de pâturer…», en un mot, de faire une politique de la terre brûlée.

Le général Bugeaud a d’ailleurs expliqué lui-même pourquoi une force aussi considérable était nécessaire dans ce pays, alors que l’Italie par exemple avait pu être conquise avec une armée de 30.000 hommes…

«Ce n’est que par leur multiplication [razzias] et en prenant les tribus les unes après les autres, que nous sommes parvenus à vaincre les Arabes». (Vignon L., La France en Algérie, Hachette Ed, Paris, 1893, p. 21). Bugeaud a défini lui-même son action : «C’est la guerre continue jusqu’à l’extermination». La politique des razzias incitait les militaires au viol, au pillage, au meurtre, à la destruction…

Aux razzias ont succédé des crimes aussi abjects : massacre de la Zaâtcha, le 26 novembre 1849 commis par plus de 8.000 soldats français. Tous les hommes du village âgés de plus de 15 ans ont été pendus publiquement dans les décombres «pour l’exemple». (Garrot, Histoire générale de l’Algérie, impr. P. Crescenzo, 1910, pp. 885-886). Un journaliste français Baudicour qui a assisté à la prise de la Zaâtcha rapportera : «Les zouaves, dans l’enivrement de leur victoire, se précipitaient avec fureur sur les malheureuses créatures qui n’avaient pu fuir. Ici, un soldat amputait, en plaisantant, le sein d’une pauvre femme qui demandait comme grâce d’être achevée et expirait quelques instants après dans les souffrances ; là, un autre soldat prenait par les jambes un petit enfant et lui brisait la cervelle contre la muraille ; ailleurs c’était d’autres scènes qu’un être dégradé peut seul comprendre et qu’une bouche honnête ne peut raconter» (Dresch J., Ch-A. Julien, La question algérienne, les Editions de Minuit, Paris, 1958).

Le massacre de Laghouat, le 2 décembre 1852, a vu pour la première fois dans l’histoire l’utilisation de gaz de combat contre les populations civiles. Le colonel Pein rapporte dans ses «Mémoires» : «Le carnage fut affreux ; les habitations, les tentes des étrangers dressées sur les places, les rues, les cours furent jonchées de cadavres. Une statistique faite à tête reposée et d’après les meilleurs renseignements, après la prise, constate le chiffre de 2.300 hommes, femmes ou enfants tués…» La pacification de la Kabylie en 1857 : «On avait tué femmes, enfants, vieillards». (cf. L. de Baudicour (1815-1853), La guerre et le gouvernement de l’Algérie, Paris, Sagnier et Bray, 1853, p. 371 ; Sur l’expédition en Kabylie). La répression d’El Mokrani de 1871, «La répression fut terrible, écrit Théodore Rinn, et, pour beaucoup, hors des proportions avec la culpabilité…» Le massacre d’El Amri en 1876 qui a subi le même sort que la Zaâtcha et Laghouat.

La répression des Aurès de 1879, la répression de l’insurrection de Bouamama dans le Sud oranais (1881-1883), la répression de l’insurrection d’Aïn Turki (actuelle Arioua, ex-Margueritte) en 1901, la répression des Béni Chougrane et Mascara (septembre-octobre 1914)…

L’histoire coloniale en Algérie est encombrée d’évènements tragiques. Si «la liste des excès, des humiliations, et même des crimes de guerre, est très longue», peut-on parler de génocide ? Certains historiens français pour ne citer que certains considérés comme anticolonialistes, tel le regretté Claude Liauzi ou Gilbert Meynier en 2005, le rejettent et accusent même ceux qui en parlent de «désinformation victimisante» ! Pourtant, le mot «extermination» a été utilisé de nombreuses fois par les suppôts du colonialisme. Ce mot était très explicite comme le montre le «Littré» de 1872, «exterminer» peut être considéré comme synonyme, de «chasser entièrement, faire périr entièrement», c’est-à-dire commettre un génocide. Il était pratiqué couramment au XIXème siècle : «L’idée d’extermination eut longtemps cours en Afrique [du Nord]» (Hippolyte Castille, Le général de Lamoricière, Sartorius F. E.d, Paris 1858, p. 13) C. de Feuillide dira à ce propos : «Quand nous occupâmes le Sahel, il fallut raser le sol et exterminer les races ; sans quoi, disaient ces hommes, on ne pourrait ni s’établir ni cultiver. On rasa, on extermina. (C. de Feuillide, L’Algérie française, p. 65, Plon Ed, Paris 1856).

La polémique née après la rencontre Erdogan–Tebboune et qui a frisé l’incident diplomatique à propos du nombre de victimes de la colonisation pose un réel problème de mémoire puisqu’à ce jour il n’existe pas d’étude précise sur le nombre de morts durant les 132 ans de colonisation française.

Selon M. Tebboune «la France a massacré plus de 5 millions d’Algériens en 130 ans». (Daily Sabah du 29 janvier 2020).

Un nombre d’habitants volontairement réduit pour cacher l’horreur

Par sentiment de culpabilité, les auteurs français affirment unanimement que la population algérienne ne dépassait pas 3 millions en 1830. Cette affirmation ne repose sur aucun critère objectif sinon à crédibiliser les recensements de populations effectués dans la 2ème moitié du XIXème siècle. Les auteurs algériens sont en droit alors de s’interroger : comment un peuple si peu nombreux et dispersé sur un immense territoire a-t-il pu résister, trois siècles durant, à plus de 80 agressions venant de l’étranger ?

La disparition des archives de la Casbah, relatives notamment aux impôts, aux agglomérations et aux Mahalla (zones rurales et tribus), a-t-elle vraiment été une fatalité ? Hamdan Khodja, très au fait du sujet, parlait de 10 millions d’habitants dans son livre «Le Miroir» paru à Paris en 1833.

Le Bey de Constantine estimait en 1831 à cinq millions le nombre de la population de sa province. Le général Desmichels qui gouvernait Oran, estimait en 1834 la population de cette région à 2 millions d’habitants. Le général Bugeaud, gouverneur militaire, estimait la population à 8 millions en 1840 avant de parler de 4 millions en 1845 !

Quel que soit le chiffre avancé, on constate qu’il a diminué lors du 1er recensement de 1856 qui donnait une population globale de 2,3 millions d’habitants. En 1876, soit 20 ans plus tard, cette population n’avait augmenté que de 6% (la population algérienne a été multipliée par 2 entre 1962 et 1978) ? Où est donc passé le «manque à gagner» ?

Crimes contre l’humanité et génocides

Les exactions coloniales de différents degrés comprenant des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et des génocides, bien que l’agression soit elle-même un crime, ont été pour beaucoup dans la disparition de pans entiers de la population algérienne.

Bugeaud a écrit les pages les plus sanglantes de la colonisation. Il a fait régner le régime du sabre. C’est le responsable des enfumades, le père des hordes infernales, des razzias, de la terre brûlée… Son culte du détail et de la minutie d’exécution de tant de crimes fait de lui le père des génocidaires de l’armée coloniale. Les six colonnes infernales, qui comprenaient 83.000 hommes en 1842, 90.000 en 1844 et 108.000 en 1846, étaient chargées «d’empêcher (les Arabes) de semer, de récolter, de pâturer…», en un mot, de faire une politique de la terre brûlée.

Le général Bugeaud a d’ailleurs expliqué lui-même pourquoi une force aussi considérable était nécessaire dans ce pays, alors que l’Italie par exemple avait pu être conquise avec une armée de 30.000 hommes…

«Ce n’est que par leur multiplication [razzias] et en prenant les tribus les unes après les autres, que nous sommes parvenus à vaincre les Arabes». (Vignon L., La France en Algérie, Hachette Ed, Paris, 1893, p. 21). Bugeaud a défini lui-même son action : «C’est la guerre continue jusqu’à l’extermination». La politique des razzias incitait les militaires au viol, au pillage, au meurtre, à la destruction…

Aux razzias ont succédé des crimes aussi abjects : massacre de la Zaâtcha, le 26 novembre 1849 commis par plus de 8.000 soldats français. Tous les hommes du village âgés de plus de 15 ans ont été pendus publiquement dans les décombres «pour l’exemple». (Garrot, Histoire générale de l’Algérie, impr. P. Crescenzo, 1910, pp. 885-886). Un journaliste français Baudicour qui a assisté à la prise de la Zaâtcha rapportera : «Les zouaves, dans l’enivrement de leur victoire, se précipitaient avec fureur sur les malheureuses créatures qui n’avaient pu fuir. Ici, un soldat amputait, en plaisantant, le sein d’une pauvre femme qui demandait comme grâce d’être achevée et expirait quelques instants après dans les souffrances ; là, un autre soldat prenait par les jambes un petit enfant et lui brisait la cervelle contre la muraille ; ailleurs c’était d’autres scènes qu’un être dégradé peut seul comprendre et qu’une bouche honnête ne peut raconter» (Dresch J., Ch-A. Julien, La question algérienne, les Editions de Minuit, Paris, 1958).

Le massacre de Laghouat, le 2 décembre 1852, a vu pour la première fois dans l’histoire l’utilisation de gaz de combat contre les populations civiles. Le colonel Pein rapporte dans ses «Mémoires» : «Le carnage fut affreux ; les habitations, les tentes des étrangers dressées sur les places, les rues, les cours furent jonchées de cadavres. Une statistique faite à tête reposée et d’après les meilleurs renseignements, après la prise, constate le chiffre de 2.300 hommes, femmes ou enfants tués…» La pacification de la Kabylie en 1857 : «On avait tué femmes, enfants, vieillards». (cf. L. de Baudicour (1815-1853), La guerre et le gouvernement de l’Algérie, Paris, Sagnier et Bray, 1853, p. 371 ; Sur l’expédition en Kabylie). La répression d’El Mokrani de 1871, «La répression fut terrible, écrit Théodore Rinn, et, pour beaucoup, hors des proportions avec la culpabilité…» Le massacre d’El Amri en 1876 qui a subi le même sort que la Zaâtcha et Laghouat.

La répression des Aurès de 1879, la répression de l’insurrection de Bouamama dans le Sud oranais (1881-1883), la répression de l’insurrection d’Aïn Turki (actuelle Arioua, ex-Margueritte) en 1901, la répression des Béni Chougrane et Mascara (septembre-octobre 1914)…

L’histoire coloniale en Algérie est encombrée d’évènements tragiques. Si «la liste des excès, des humiliations, et même des crimes de guerre, est très longue», peut-on parler de génocide ? Certains historiens français pour ne citer que certains considérés comme anticolonialistes, tel le regretté Claude Liauzi ou Gilbert Meynier en 2005, le rejettent et accusent même ceux qui en parlent de «désinformation victimisante» ! Pourtant, le mot «extermination» a été utilisé de nombreuses fois par les suppôts du colonialisme. Ce mot était très explicite comme le montre le «Littré» de 1872, «exterminer» peut être considéré comme synonyme, de «chasser entièrement, faire périr entièrement», c’est-à-dire commettre un génocide. Il était pratiqué couramment au XIXème siècle : «L’idée d’extermination eut longtemps cours en Afrique [du Nord]» (Hippolyte Castille, Le général de Lamoricière, Sartorius F. E.d, Paris 1858, p. 13) C. de Feuillide dira à ce propos : «Quand nous occupâmes le Sahel, il fallut raser le sol et exterminer les races ; sans quoi, disaient ces hommes, on ne pourrait ni s’établir ni cultiver. On rasa, on extermina. (C. de Feuillide, L’Algérie française, p. 65, Plon Ed, Paris 1856).

Commentaire